迷子の迷子の……

| 参加キャラクター一覧 | コメントページ | ダイアリー一覧 |

ひょいと壁時計を見上げて、ほぅ、と男性教師は何度目になるか解らないため息を吐いた。時刻は14時を少し過ぎた所。もう少しすれば放課後になってしまう、という頃合いだ。

それを確認して、それからこれまたもう何度目になるか解らないくらい繰り返した動作で、職員室の入口を見る。さらに、窓の外を見て。

やっぱりもう何度目かになる、朝から繰り返した台詞を口にした。

「――来ないなぁ……」

「もしかして、転校生……ですか?」

隣でその呟きを耳にした教師が、ちょっと驚いた眼差しになってそう尋ねる。彼女の記憶によれば、その転校生――確か『志鳥 紫乃(しどり・ゆかりの)』という女生徒だったと思うが――は午前中には到着しているはずだった。

だがそんな女性教師の疑い混じりの驚きを、男性教師は肯定する。肯定し、また大きな、大きなため息を吐くのに、女性教師が確認した。

「何かトラブルに巻き込まれたのかもしれませんし、彼女の親御さんに、連絡は取ったんですか?」

「取りましたよ。そうしたら、どうも志鳥さんは迷っているみたいでしてね」

「迷ってる……ですか?」

「ええ。お母さんの仰るには、志鳥さんは随分と、そのう、思い込みが激しいというか、例えば地図を見ながら歩いていてもその通りに歩けた試しが、あまりないらしいのですね」

頭を掻き掻き男性教師が言うのには、つまり紫乃の母親も娘が迷っている事は承知していて、電話で何とか辿り着かせようとはしたものの、ついに携帯の電源が切れてしまったらしく音信普通になった、と言うことだった。とにかく寝子島まで辿り着いている事は確かなようだが。

『うちの子が本当にご迷惑をお掛けして……』と電話の向こうで頭を下げまくる母親を、何とか宥めて電話を切った事を思い出し、男性教師は遠い目になる。一方の女性教師は、眉を顰めてさらに尋ねた。

「そんなお嬢さんを、ご両親はどうして1人で?」

「ご両親は遠方ですし、何かご用事があって来れなかったそうですよ。志鳥さんが1人でも大丈夫だと言うので、寝子島もそう広くはないですから、学校に行くぐらいは出来るだろうと考えたとか」

「はぁ……」

「志鳥さんが来たら、生徒に頼んで桜花寮に案内する予定だったんですけどねぇ……」

はぁ、とまたため息を吐いた男性教師に、だったらこの時間まで律儀に待たずに探しに行けば良いのに、と女性教師は思ったが口に出しては言わなかった。代わりに職員室から出て辺りを見回し、ちょうど目に付いた学生達に声をかける。

「ちょっと、ごめんなさい。今日来るはずの転校生が、まだ来てないのよ。探してきてくれないかしら?」

「良いですけど……どんな子ですか?」

「2年生に転入する子で、志鳥 紫乃さんというの。特徴は、えぇと――」

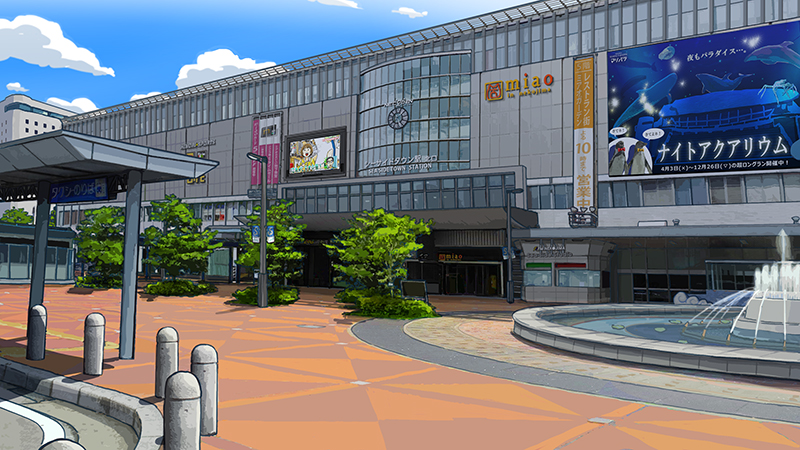

「どんなデザインかは知りませんが、前の学校の制服を着ているそうですよ。ご実家が遠いので、寝子電で来てシーサイドタウン駅で降りたそうです」

「――だ、そうだから。お願い出来るかしら? 見つけたら、まっすぐに学校までつれてきてあげて頂戴」

「はい」

頷いた学生に「頼んだわね」と声をかけて、女性教師はさらに何人かに声をかける。その様子を職員室の中から見ながら、男性教師はお茶を啜りながらしみじみと呟いた。

「いやぁ……動いてくれる人がいるって、楽だなぁ……」

――女性教師が聞いていたなら、間違いなく目を吊り上げたに違いない。

●

その頃、町のとある場所でコンビニなどで売っている充電バッテリーがついた携帯と睨めっこをしながら、うーん、うーん、と唸って歩く少女の姿があった。

「おかしいですね、地図ではこの道の先に学校があるのに……どうして着かないんでしょう……?」

ぶつぶつ呟きながらひたすら携帯を操作して、寝子島高校の場所を表示しては居るのだが、現在地が良く解らない。否、正確には携帯ナビはもちろん現在地も表示して居るのだが、彼女自身がそれを認識して居ない。

みれば少女が着ているのは寝子島高校の制服とはまったく異なっていた。転校して来たのか、或いは何か用事があってはるばるやって来たのか、それは解らない。

うーん、とまた唸って少女は携帯を操作し、地図を拡大したり、縮小したりした。それからきょろ、と辺りを見回して、「うん、こっち!」と大きく頷き、地図が示す行き先とはまったく違う方向へ、自信を持って歩き出す。

こうしてどんどん迷っていく事に、少女は気付いていなかった……

それを確認して、それからこれまたもう何度目になるか解らないくらい繰り返した動作で、職員室の入口を見る。さらに、窓の外を見て。

やっぱりもう何度目かになる、朝から繰り返した台詞を口にした。

「――来ないなぁ……」

「もしかして、転校生……ですか?」

隣でその呟きを耳にした教師が、ちょっと驚いた眼差しになってそう尋ねる。彼女の記憶によれば、その転校生――確か『志鳥 紫乃(しどり・ゆかりの)』という女生徒だったと思うが――は午前中には到着しているはずだった。

だがそんな女性教師の疑い混じりの驚きを、男性教師は肯定する。肯定し、また大きな、大きなため息を吐くのに、女性教師が確認した。

「何かトラブルに巻き込まれたのかもしれませんし、彼女の親御さんに、連絡は取ったんですか?」

「取りましたよ。そうしたら、どうも志鳥さんは迷っているみたいでしてね」

「迷ってる……ですか?」

「ええ。お母さんの仰るには、志鳥さんは随分と、そのう、思い込みが激しいというか、例えば地図を見ながら歩いていてもその通りに歩けた試しが、あまりないらしいのですね」

頭を掻き掻き男性教師が言うのには、つまり紫乃の母親も娘が迷っている事は承知していて、電話で何とか辿り着かせようとはしたものの、ついに携帯の電源が切れてしまったらしく音信普通になった、と言うことだった。とにかく寝子島まで辿り着いている事は確かなようだが。

『うちの子が本当にご迷惑をお掛けして……』と電話の向こうで頭を下げまくる母親を、何とか宥めて電話を切った事を思い出し、男性教師は遠い目になる。一方の女性教師は、眉を顰めてさらに尋ねた。

「そんなお嬢さんを、ご両親はどうして1人で?」

「ご両親は遠方ですし、何かご用事があって来れなかったそうですよ。志鳥さんが1人でも大丈夫だと言うので、寝子島もそう広くはないですから、学校に行くぐらいは出来るだろうと考えたとか」

「はぁ……」

「志鳥さんが来たら、生徒に頼んで桜花寮に案内する予定だったんですけどねぇ……」

はぁ、とまたため息を吐いた男性教師に、だったらこの時間まで律儀に待たずに探しに行けば良いのに、と女性教師は思ったが口に出しては言わなかった。代わりに職員室から出て辺りを見回し、ちょうど目に付いた学生達に声をかける。

「ちょっと、ごめんなさい。今日来るはずの転校生が、まだ来てないのよ。探してきてくれないかしら?」

「良いですけど……どんな子ですか?」

「2年生に転入する子で、志鳥 紫乃さんというの。特徴は、えぇと――」

「どんなデザインかは知りませんが、前の学校の制服を着ているそうですよ。ご実家が遠いので、寝子電で来てシーサイドタウン駅で降りたそうです」

「――だ、そうだから。お願い出来るかしら? 見つけたら、まっすぐに学校までつれてきてあげて頂戴」

「はい」

頷いた学生に「頼んだわね」と声をかけて、女性教師はさらに何人かに声をかける。その様子を職員室の中から見ながら、男性教師はお茶を啜りながらしみじみと呟いた。

「いやぁ……動いてくれる人がいるって、楽だなぁ……」

――女性教師が聞いていたなら、間違いなく目を吊り上げたに違いない。

●

その頃、町のとある場所でコンビニなどで売っている充電バッテリーがついた携帯と睨めっこをしながら、うーん、うーん、と唸って歩く少女の姿があった。

「おかしいですね、地図ではこの道の先に学校があるのに……どうして着かないんでしょう……?」

ぶつぶつ呟きながらひたすら携帯を操作して、寝子島高校の場所を表示しては居るのだが、現在地が良く解らない。否、正確には携帯ナビはもちろん現在地も表示して居るのだが、彼女自身がそれを認識して居ない。

みれば少女が着ているのは寝子島高校の制服とはまったく異なっていた。転校して来たのか、或いは何か用事があってはるばるやって来たのか、それは解らない。

うーん、とまた唸って少女は携帯を操作し、地図を拡大したり、縮小したりした。それからきょろ、と辺りを見回して、「うん、こっち!」と大きく頷き、地図が示す行き先とはまったく違う方向へ、自信を持って歩き出す。

こうしてどんどん迷っていく事に、少女は気付いていなかった……

ゲームマスターより

シナリオ

シナリオデータ

シナリオスケジュール

- シナリオガイド公開日

-

- 2013年04月04日

- 参加申し込みの期限

-

- 2013年04月11日 11時00分

- アクション投稿の期限

-

- 2013年04月11日 11時00分

初めまして、こんにちわ。

このたび皆さまとご一緒させて頂く事になりました、新米マスターの水無月 深凪(みなづき・みなぎ)と申します。

どうぞよろしくお見知りおき下さいませ(深々と

さて、初めましてのお話は、とある迷子のお嬢さんを探してきて欲しいシナリオです。

なかなか手強い(?)お嬢さんですが、どうか無事に見つけ出して、学校までつれてきてあげて下さると嬉しいです。

ご興味を持って頂けましたらお気軽に、どうぞよろしくお願いいたします。